在全球网络攻击量激增44%、勒索软件转向数据窃取的今天,杀毒软件依然是数字时代不可或缺的“铠甲”。国际评测机构AV-TEST、AV-Comparatives的榜单上,卡巴斯基、诺顿、微软Defender等老牌厂商与新兴势力展开角逐,而关于“是否还需要安装杀毒软件”的争议,则需结合技术演进与威胁态势综合考量。

一、全球杀毒软件排名前十:技术军备竞赛中的幸存者

综合2025年最新评测与市场表现,全球杀毒软件前十呈现三足鼎立格局:

- 技术流代表

- 卡巴斯基:以“反APT攻击”为核心,其云端AI引擎日均分析10亿样本,2025年成功拦截针对医疗系统的“静默勒索”攻击。

- Bitdefender:罗马尼亞团队开发的“光子扫描”技术,使文件检测速度提升300%,误报率低于0.01%。

- 综合安全巨头

- 诺顿:2025版整合“威胁图谱数据库”,通过全球4亿用户实时共享攻击样本,对新兴威胁响应时间缩短至9分钟。

- 腾讯电脑管家:国内唯一获AV-TEST“顶级产品”认证的免费软件,自研TAV引擎在VB100测试中连续41次满分通过。

- 轻量派创新者

- Avira:德国“小红伞”以30MB内存占用实现全功能防护,其“智能休眠”模式在闲置时自动释放90%系统资源。

- ESET NOD32:斯洛伐克团队采用“启发式基因扫描”,对未知病毒识别率达99.7%,适合老旧设备使用。

核心功能对比

| 指标 | 卡巴斯基 | 诺顿 | Bitdefender | 腾讯电脑管家 |

|---|---|---|---|---|

| 病毒检测率 | 99.8% | 99.6% | 99.9% | 99.5% |

| 系统占用 | 中等 | 较低 | 极低 | 低 |

| 特色功能 | 反APT沙箱 | 双向防火墙 | 勒索软件免疫 | 漏洞修复 |

| 适用场景 | 企业/高端用户 | 全面防护需求 | 低配置设备 | 国内综合需求 |

二、威胁进化:杀毒软件存在的三大理由

尽管Windows Defender等系统工具已提供基础防护,但以下威胁仍要求更专业的解决方案:

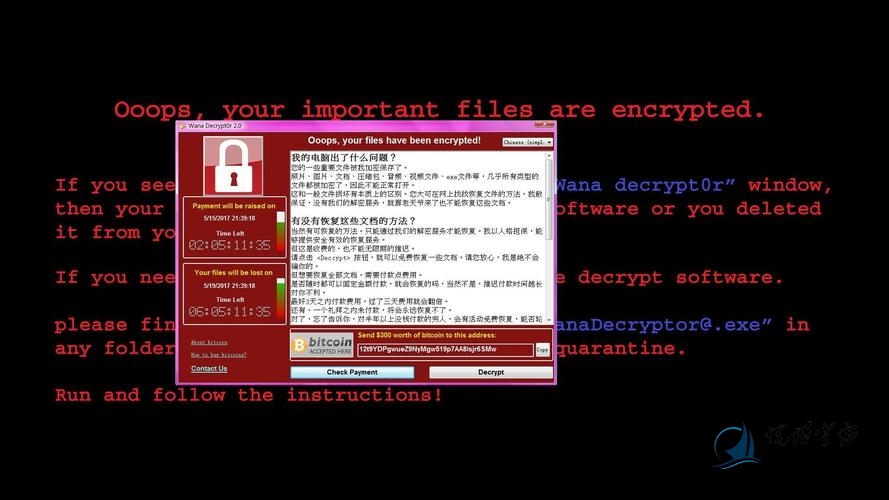

- 勒索软件的“数据狩猎”

- 2025年,11%的勒索攻击专门瞄准VMware ESXi服务器,黑客通过入侵虚拟化平台瘫痪整个企业网络。

- 案例:伦敦Synnovis医疗服务商遭攻击,6000台手术被迫取消,攻击者要求以比特币支付赎金。

- 供应链攻击的“连环杀”

- 黑客通过篡改软件供应链植入恶意代码,2025年66%的供应链攻击以供应商为突破口。

- 案例:某汽车零部件企业被植入后门,导致全球10家车企生产系统瘫痪。

- 社会工程学的“精准打击”

- 钓鱼邮件结合AI生成虚假CEO指令,某中小企业因此损失400万美元。

三、安装必要性:分层防护策略是关键

- 普通用户:

- 基础方案:Windows Defender+定期更新+浏览器防护(如Chrome的沙箱隔离)。

- 增强方案:搭配轻量级工具(如Avira)应对钓鱼网站,利用密码管理器防止信息泄露。

- 企业用户:

- 必选项:部署EDR(端点检测与响应)系统,卡巴斯基的“反无文件攻击”模块可阻断内存级威胁。

- 进阶策略:建立零信任网络,结合诺顿的“漏洞评分系统”优先修补高风险端口。

- 特殊场景:

- 开发者/极客:可尝试开源工具ClamAV,但需自行配置规则库。

- Mac/Linux用户:重点防范钓鱼攻击,Malwarebytes提供跨平台实时扫描。

四、未来趋势:从“单一防护”到“生态免疫”

- 技术融合:

- AI驱动的行为分析将成为主流,如Bitdefender的“XMRig挖矿检测”可识别伪装成PDF的加密货币挖矿程序。

- 硬件协同:

- 微软与Intel合作开发“威胁检测芯片”,在CPU层级阻断恶意进程。

- 保险模式:

- 卡巴斯基推出“数字保险”服务,用户遭攻击可获最高100万美元赔偿。

结语

在黑客工具AI化、攻击链条产业化的今天,杀毒软件仍是数字安全生态的“守门人”。但真正的防护需构建“技术+意识+策略”的三重防线:安装轻量级工具作为基础层,培养密码分级、邮件验证等安全习惯,并针对自身场景选择专业解决方案。毕竟,最好的杀毒软件,永远是“人机协同”的防御体系。